「好端端的『漢城』,幹嘛改成『首爾』?奇怪!」

「1988年奧運是『漢城奧運』,才不是『首爾奧運』,好不好?」

「就是因為韓國政府為了操弄民族主義、禁用漢字,所以才把『漢城』改成『首爾』。」

真的是這樣嗎?

我常常聽到台灣的朋友說,「首爾」這個名字的由來,是從「漢城」改過來的。這說法在某個層面上沒錯是對的,但其實當中有很多誤會,所以我想要藉由這一集向大家說明一下,韓國首都「首爾」這個名稱是怎麼來的。

韓文的歷史

我們先釐清一下韓文的歷史。韓文的歷史其實沒有很久,不像中文那麼久,它是在西元1446年由世宗大王創造發明的。在那之前的韓國,到底有沒有文字?當時基本上是用漢字沒錯,但用漢字並不就代表講中文,這個差異要劃清。在世宗大王之前,韓國是有韓語這個語言,但是沒有文字,所以只能借用漢字來寫出字來。借用漢字,就牽涉到「音讀」和「訓讀」的概念。

甚麼是「音讀」?甚麼是「訓讀」?

「音讀」就是把漢字裡面的「音」借過來;「訓讀」就是把漢字的「意思」借過來使用。舉例來說,像現在台灣人普遍會把韓語的「哥哥」寫成「歐巴」。「歐巴」就有點像是「音讀」的概念,用中文的字音來拼出韓文的字「오빠」(oppa)。如果我現在寫出中文的「哥」字,然後唸成「oppa」,那就變成「訓讀」的概念。

同樣道理,韓語的「笨蛋」是「바보」(pa-bo)。假設你現在是朝鮮人或高麗人,你要把「pa-bo」寫出字來,就可以用「音讀」的方式寫成「爬坡」,也可以用「訓讀」的方式寫成「笨蛋」。不管你寫成「笨蛋」還是「爬坡」,古代的韓國人一看,都會唸成「pa-bo」。

這就是古代韓國人說話和使用文字的方式。

首爾的地理特色︰漢江

現在來討論「首爾」、「漢城」這主題。

首爾的一大地理特色,是漢江。漢江是幾千幾萬年前就已經存在,那漢江以前的名字是甚麼?因為從前的韓文是沒有文字的,所以其實我們很難判斷古人到底是怎麼稱呼漢江的,但有幾個流傳的說法,說漢江在古時是叫「a-li-su」、「ook-li-ha」或者「han-ga-lam」。正確的發音是甚麼,相信今天已無人知曉。現在只能用「a-li-su」和「han-ga-lam」為例,因為「ook-li-ha」這個字的結構,我現在還沒有查到相關資料。

「a-li-su」的「a-li」是「大」的意思,「su」就是「水」,跟中文的「水」發音很相似。

「han-ga-lam」的「han」也是「大」的意思,「ga-ram」是「河」意思,所以就是「很大的河」、「很大的水」的意思。

百濟時期(西元前18年至西元660年)

西元前18年,韓國有個朝代叫「百濟」,是古代朝鮮半島西南部的一個國家。百濟在漢江附近建了城,叫「wi-lye-seong」。「seong」就是「城」的意思,至於「wi-lye」的意思,就有幾種說法︰

第一種說法認為「wi-lye」是漢江的名稱,由「a-li-su」的「a-li」或者「ook-li-ha」的「ook-li」演變而來,因為「a-li」跟「wi-lye」發音蠻相似的。(這裡不能太挑剔,因為古人講的話,我們無從判斷,說不定當時是發音一樣的,只是後人記載時要借用漢字來記錄這些聲音,才把語音記得不太準。)

第二種說法認為,百濟人稱王的時候,會用到跟「wi-lye」相近的音,因為是王住的城,所以地方名就叫「wi-lye-seong」。

兩種說法似乎都說得通,「wi-lye-seong」這名稱,不管是來自漢江「a-li-su」的名字,還是對王的稱呼,都是一脈相通的,「a-li」是「大」的意思,王也是大的。

這個「wi-lye-seong」,有一個綽號,叫「han-seong」。「han-seong」的「han」,跟漢江的古稱「han-ga-lam」當中的「han」一樣,是「大」的意思,這樣的綽號很有道理。

古人在記載這些名字的時候,「wi-lye-seong」就用了「蔚」、「禮」、「城」這三個漢字,「han-seong」就寫成了「漢」、「城」這兩個字。「漢城」這個名稱就從這裡來了。

高句麗時期(西元前37年至西元668年)

接下來的問題是,西元前18年開始就一直都叫「漢城」嗎?也不是。

西元475年,百濟被位於東北亞的一個古國「高句麗」打敗。高句麗佔領了那時候的漢城地區,把漢江以南和以北的那些地區共同稱為「han-san-gun」(漢山郡),把漢江以北的那塊地區(就是現在景福宮、南山的所在地)稱為「nam-pyeong-yang」(南平壤)。為甚麼平壤?平壤是現在北韓的首都對吧?高句麗當時的首都是在北方的平壤,它覺得漢城這個地方跟平壤有點相似,想把它當作一個重要的都市來經營,所以就稱之為「南平壤」。不過,這個時期也不久,不到一百年。

新羅時期(西元前57年至西元935年)

繼高句麗之後,「新羅」統治了這個地區。新羅,又名「徐羅伐」、「斯羅」。新羅為這地區取的名字是「sin-ju」(新州),也許是因為新得到的一塊地,所以命名為「新州」。「新州」的區域不僅包含現在的首爾,還包括周遭一些京畿道的區域,和現在位於北韓的一些區塊。新羅後來曾把「新州」改稱為「bug-han-san-ju」(北漢山州)、「han-san-ju」(漢山州)和「han-ju」(漢州) 等地名。

新羅末期,在漢江以北的地方,設立了一個郡,叫「han-yang-gun」(漢陽郡)。「漢陽」這個名稱首次出現,就在新羅末期,往後會再度出現。

高麗時期(西元918年至西元1392年)

在新羅之後,統一韓半島的國家,就是「高麗」。高麗,又名「高麗王朝」、「王氏高麗」,是朝鮮半島歷史上的文化繁榮時期之一。高麗時期,首爾這個地區的名字就更多元。

漢江不算小,如果要把漢江以北和以南同時一起治理,應該是蠻困難的,所以名稱基本上就分成漢江以北和以南。漢江以南的地區,名字沒甚麼改變;漢江以北的地區,一開始叫「楊州」,後來又改用「南京」,再來又用到「漢陽」。

這裡的「南京」,跟中國的南京沒有關係。「京」這個漢字,有首都的意思。高麗時代的首都位於北方的開城,開城當時稱為「開京」,而高麗王朝曾經想把首爾這個地區當作第二個首都,所以把這地區取命為「南京」。

朝鮮時期(西元1392年至西元1897年)

高麗之後的王朝,就是朝鮮時期。朝鮮,又名「朝鮮國」、「李氏朝鮮」,是朝鮮半島歷史上最後一個王朝。太祖李成桂建立朝鮮王朝後,覺得如果把首都一直留在開京這個地方,會有點危險,因為有太多高麗時期的望族勢力,所以決定遷都到「漢陽」。漢陽,也就是現在的首爾,當時漢江以北的那個地方叫做「漢陽」。李成桂在漢陽蓋宮、蓋城牆,把首都從開城遷到漢陽,然後把漢陽的名稱改成了「han-seong」(漢城)。「漢城」這名稱又出現了。

不過,這時候的「漢城」範圍其實不大,就只是南大門、東大門、西大門和北門圍起來的這個區域才是「漢城」。治理的範圍是從城牆外推到十里的範圍,十里大概是現在的4.7公里至5.7公里的範圍,所以治理的範圍並不大,全部集中在漢江以北的地區。

「漢城」是當時朝鮮時代官方所定的城的名字,但是蓋城之前這地方本來叫「漢陽」,所以當時很多老百姓還是叫它「漢陽」,也有人叫它「京城」或「京都」(「京」就是首都的意思),亦有人叫它「seo-ul」。

「seo-ul」這個名字其實是先前新羅這個國家的國名。在西元前57年,新羅這個國家出現的時候,它的名字叫「seo-la-beol」、「seo-beol」、「sa-la」或「seo-lo」。名字這麼多,是因為從前韓文沒有文字,只能借用一些漢字來找接近的音,於是出現了各式各樣的寫法。這些名稱的漢字寫法,分別是「徐羅伐」、「徐伐」、「斯羅」和「斯盧」。

隨著時日流逝,這個舊國名的意思漸漸有所改變,變成首都的意思,意指新羅的首都。(時至今日,韓國慶州的這一帶就是「徐羅伐」。)自此之後,韓半島的老百姓韓就開始慢慢熟悉這個概念,總之首都就是甚麼「seo-la-beol」、「seo-beol」、「sa-la」、「seo-lo」之類的名字,後來隨著語音變化就形成了「seo-ul」是專門指「首都」的意思。

來一個小總結︰

「漢城」是朝鮮太祖李成桂所建城牆內的範圍。

「漢陽」是漢江以北地區的原名。

「京城」是當時稱呼「首都」的正式說法。

「京都」也是當時稱呼「首都」的正式說法。

「서울」(seo-ul)是「首都」的通俗說法,由新羅首都音變而來。

朝鮮日據時期(西元1910至西元1945年)

朝鮮時代結束之後,就是日據時期,是大日本帝國統治朝鮮半島的時期。

當時的日本人稱呼這個地名就有點尷尬。「漢城」是前朝的叫法,不想用;「京都」會跟日本自己本身的京都混淆,不能用;「서울」(seo-ul)沒有漢字,唸不出來。所以很自然地就稱這地方為「京城」。

大韓民國時期(西元1948年至今)

1945年,日本無條件投降,朝鮮半島南北分由美蘇兩國託管,直至1948年通過制憲議會選出總統,於8月15日正式成立大韓民國政府。

其實在1945年解放之後,這個地方的名稱就一直是「漢城」、「京城」、「서울」混用的。

1946年,韓國政府決定,既然這地方是首都所在地,那麼這地方的名稱就正式命名為「서울」。

從這時起,「서울」這個固有的韓文單字,勍從原本單純指首都的意思,變成了一個地名。

這時候對於華語地區的朋友就有點尷尬。「서울」這個新地名沒有漢字,就要為它找一個漢字名稱,最好是一個比較熟悉旳名稱。回看這地方往日的名稱,用「京都」不行,因為日本有個京都;用「京城」也不行,因為「京城」本身是首都的意思,而且北京也曾經稱為「京城」;「漢城」是比較熟悉的名稱,因為中韓兩國一直交流密切,華語地區的朋友比較熟悉「漢城」這個朝鮮時代的官方名稱,於是就很自然沿用「漢城」這稱呼。

換言之,這時候韓國首都已經官方定名為「서울」,而這個地名並沒有漢字,所以華語地區的朋友就按過去的習慣,一直稱它為「漢城」。這是一個並行的狀態,韓國政府也覺得沒甚麼差。

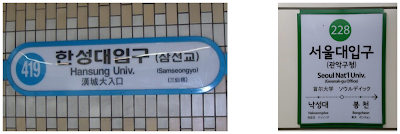

然而,這種並行狀態是會帶來實際問題的。因為韓國首都的確曾叫「漢城」,所以很多地名、公司行號的名稱、學校的名稱等,都會用到「漢城」(Hansung)(한성)來取名。例如韓國第一學府「서울대학교」(Seoul National University,今稱「首爾大學」),簡稱「서울대」,當時還沒有「首爾」這地名,要翻譯成中文就是「漢城大學」,但這樣會跟韓國另一所大學「한성대학교」(Hansung University)(漢城大學)混淆。「서울대」和「한성대」都是確實存在的兩所大學。如果你是漢城大學畢業生,到中國或台灣,被人家誤以為是第一學府畢業,心裡當然暗爽;但如果你是首爾大學(서울대)畢業生,被當作是漢城大學(한성대)畢業的,心裡就不是味兒了。

還有一個例子,是我的親身經歷。有一次我經朋友介紹,去拜訪駐韓國的澳洲大使。那位澳洲大使中文非常了得,他曾經有在台灣待過,所以很熟悉「漢城」這個名稱。他家住山上,就派了他的司機來接我們前往他的家。我跟他的司機說,我在「한성대입구역」( 漢城大入口站)捷運站出口等他,結果他跑到了「서울대입구역」(首爾大入口站)」 ,兩個地方相距很遠。

這類問題時有發生。1988年奧運和2002年世界盃期間,很多華語地區的朋友都到韓國參賽、觀賽或旅遊,類似的誤會應該更屢見不鮮、層出不窮。

所以在2005年,當時的首爾市長李明博,為了去除這些麻煩,同時照顧華語地區朋友用漢字的習慣,就找了「首」、「爾」這兩個比較接近「서울」(Seoul)發音的漢字,替「서울」取了一個漢字名稱。

推出「首爾」這名稱的那一年,我剛好在台灣,聽到很多台灣朋友說,覺得韓國很莫名其妙,把名字搞得這樣很麻煩很不方便。對此,我的想法是這樣的︰

眾所周知,「高雄」曾經有個名字叫「打狗」,但現在不叫「打狗」了。假設世界上有個國家,他們的語言是唸不出「高雄」這個名字的,所以就一直都說「打狗」,因為「打狗」唸起來很輕鬆。這就會變得很奇怪,高雄雖然曾經叫「打狗」,但現在已經不叫「打狗」了,你卻一直叫我「打狗」。

多舉一個例子,「北京」曾經有個名字叫「北平」,是民國初年中華民國政府還在對岸的時候對那個地方的稱呼,當時的首都在南京,但現在已經不用這個名稱了。假設現在有一個國家,他們的語言很難唸出「京」這個字,就覺得從前叫「北平」叫得特別順,就一直叫那地方做「北平」。以中國人的角度來看,就會很奇怪了。

同樣道理,我覺得到現在還用「漢城」這名稱才是奇怪的事情,因為它已經不是漢城了。

至於1988年的奧運「서울 올림픽」(Seoul Olympic)(서울奧運),應該翻譯為「漢城奧運」還是「首爾奧運」,你自己判斷,我自己習慣叫「首爾奧運」,因為它比較接近「서울」(Seoul)這個名字。

最後一句,不是因為韓國人想要去漢字文化,才把「漢城」這個名字廢掉的。希望這支影片可以去除大家心裡很多對「首爾」和「漢城」這個名稱的誤會吧。

Source: 胃酸人 위산맨

https://www.youtube.com/watch?v=cstp7bmkRtQ